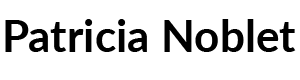

Qu’on pense à Turner, pour la grâce – pour le ciel – ou à certains Twombly, pour

la griffure, qu’on pense à la lumière des cavernes ornées, à des feux antiques, ou

à la morsure d’un bras de Loire qui gagne sur le sable, on est toujours loin du

compte.

Car il s’agit là d’une écriture, d’un langage qui se forge, infiniment soupesé et

libre, d’une grammaire des mouvements et des tremblements, dont l’épicentre

serait la Nature.

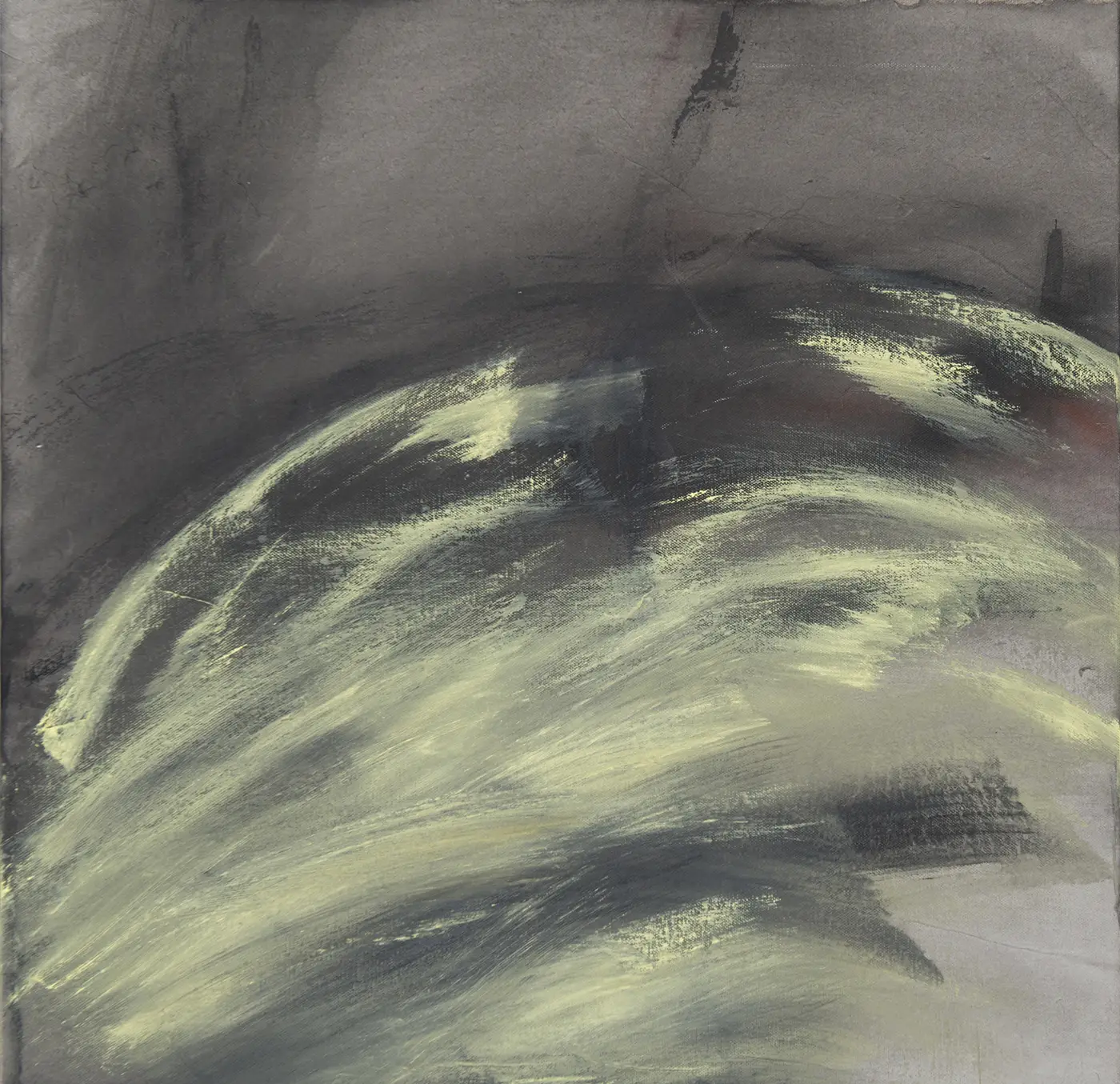

La Nature – je n’ose même pas dire le motif- patricia noblet y revient comme il

faut en revenir toujours au modèle, en l’aquarellant sur des dizaines de carnets,

déclinés en autant de dessins, qui ont le souffle et la précision elliptique des

idéogrammes chinois.

J’ai vu chez elle de ses dessins de Méditerranée, des dessins bleus, déjà

composés, saisis à partir d’une barque, et qu’elle compulse comme une écolière .

« Je les regarde, je les apprends par coeur – me dit-elle – comme si j’avais peur

d’oublier ce que c’est »

C’est là une confession d’enfant.

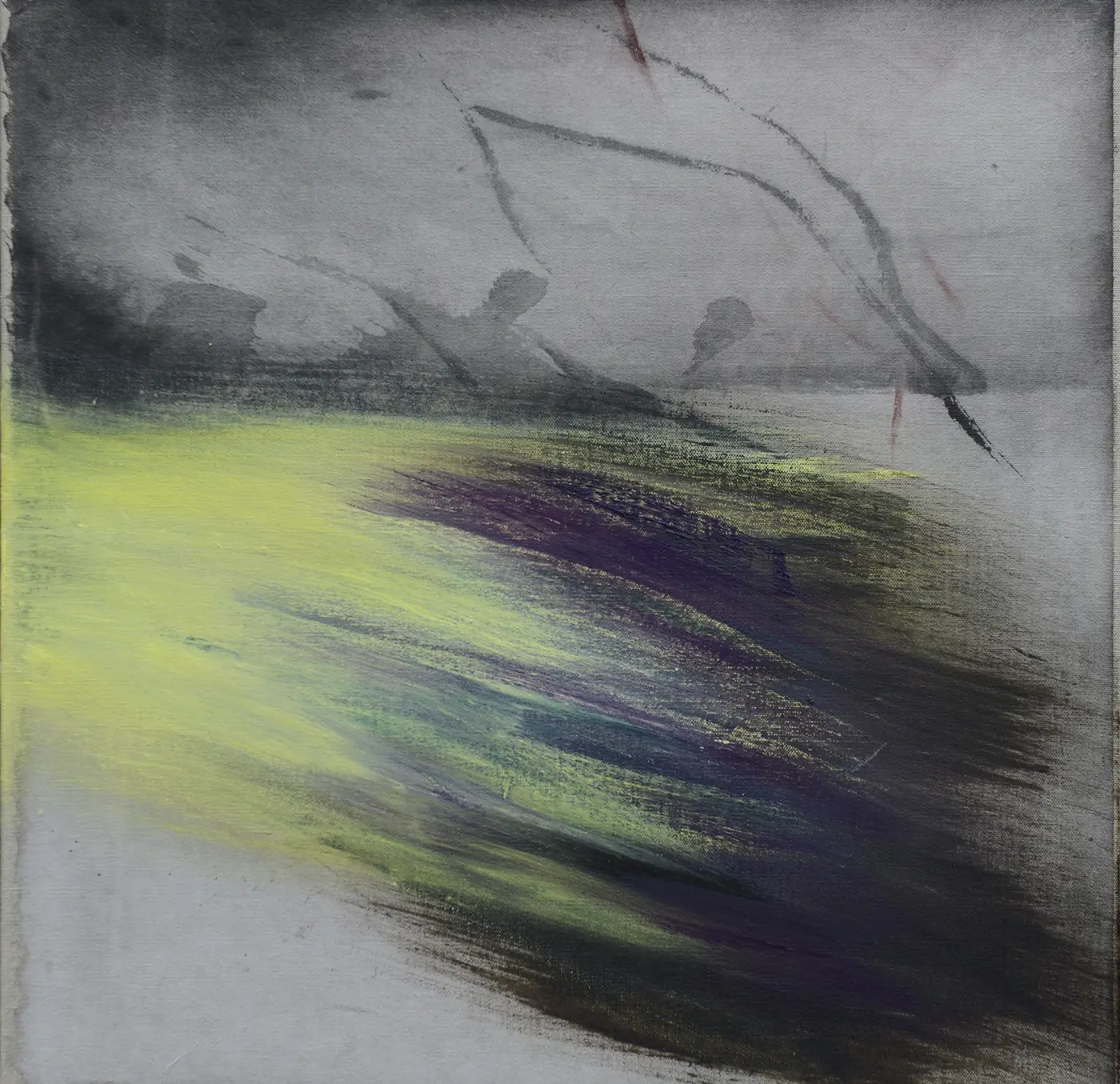

patricia noblet possède l’étrange fraicheur d’une artiste qui ne sait pas pourquoi

elle peint, et qui cherche, avec la même ascèse depuis 35 ans, quelque chose

entre la disparition d’un souvenir et la poursuite bouleversée d’une partition du

vivant.

Quelque chose en somme d’extrèmement périlleux, de constamment habité par

une exhorbitante quête de simplicité, mais qu’elle envisage avec une grande

liberté de ton.

C’est là son privilège. Et sa folie.

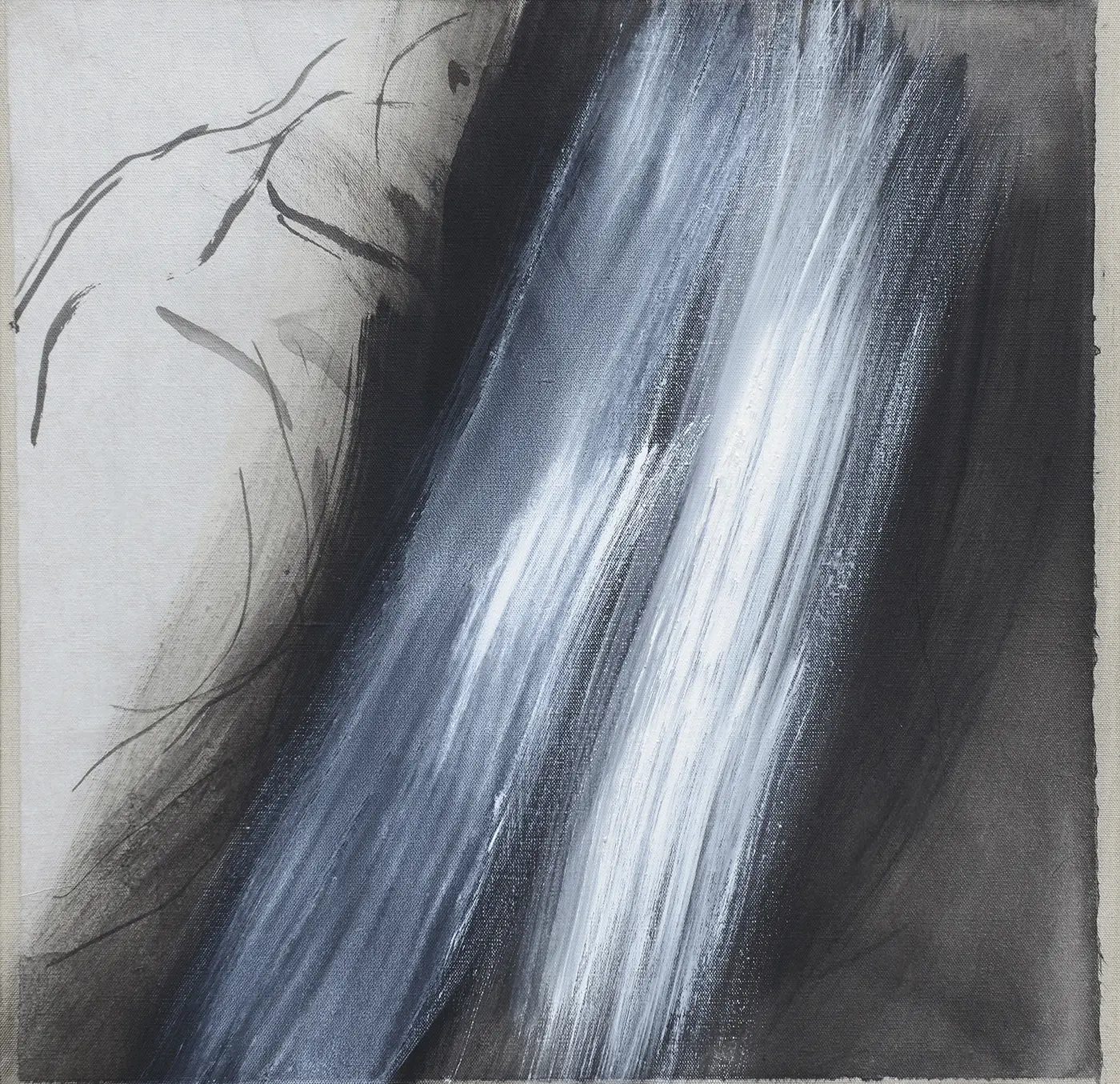

Il n’y a pas ici de mélodrame qui se joue ou qui se dénoue. Il n’y a pas de scène

à se repasser la mire de la disparition de l’art.

C’est un travail de restitution dans lequel il y a, je crois, une grande jubilation, et

aussi un risque immense comme un rêve, à réconcilier la lumière de l’âme avec

celle du matin.

Il y a la constance du jardinier et une discipline par essence joyeuse – comme la

connaissance, et comme l’apprentissage – il y a le meilleur d’une vie illuminée

par la peinture.

Remy Pastor novembre 2005